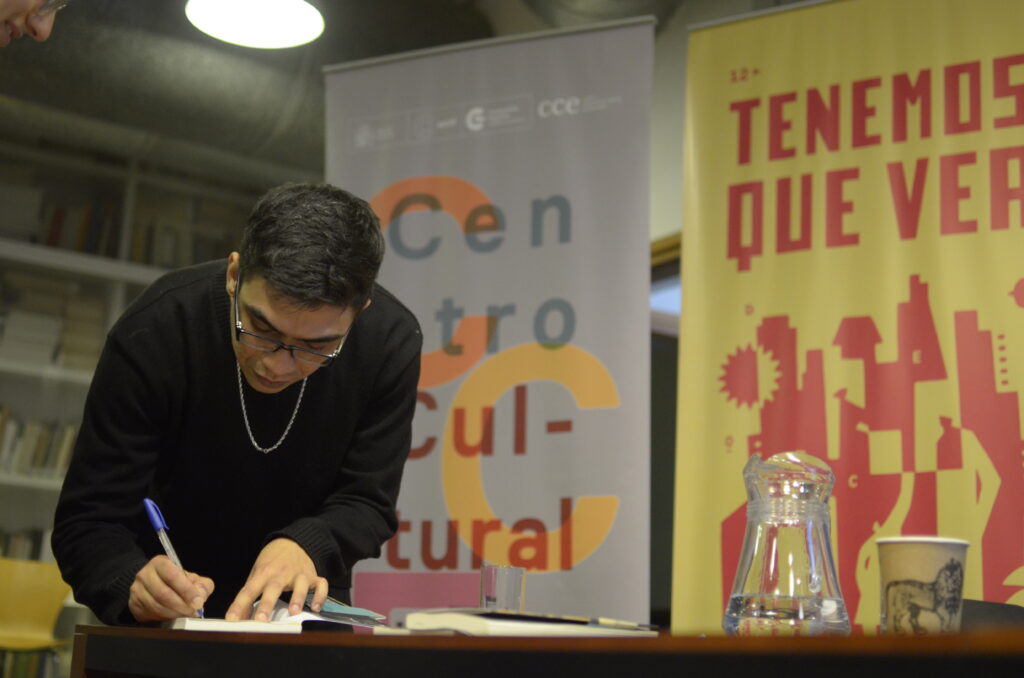

El tercer y último encuentro Derechos, cámara, acción: encuentros para repensar el cine desde una perspectiva de derechos humanos, tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Montevideo y recibió al escritor, ensayista, cineasta y poeta argentino César González. La propuesta en esta ocasión fue Voz y resistencia desde los márgenes, una mirada a cómo el cine puede dar voz a las personas y comunidades marginadas y representar sus luchas y resistencias. A través del relato de sus experiencias, César fue hilando los ejes conceptuales de la charla. Su llegada al cine dice que “es azarosa, tal vez suerte. Ser pobre y llegar al cine es un oxímoron, o una utopía”. Afirmó que su vida en el barrio Carlos Gardel, en el conurbano oeste de la provincia de Buenos Aires, es idéntica a la vida de millones de pibes de las villas de Sudamérica. Las condiciones materiales adversas le ponían al cine en un lugar lejano, complejo para acceder, mismo como espectador. Las empresas de cable eran reticentes a entrar a los barrios, les negaban el servicio. La forma que idearon junto con unos amigos fue colgarse de los vecinos que vivían del otro lado de la calle, donde sí instalaban. Cuando vio las primeras imágenes en la TV de su casa pensó que así se debe haber sentido el público que vio la primera proyección de los hermanos Lumiere. También juntó tickets de compra que un shopping de la zona intercambiaba por entradas de cine y así fue por primera vez a una proyección. Durante los años que estuvo en prisión, César estudió e hizo talleres de animación stop motion y teatro. La relación con los talleres y la TV variaba según el

establecimiento en el que estuviera, cuanto más dentro de la Ciudad de Buenos Aires, más oportunidades había. Los traslados eran habituales. En esta etapa comenzó a analizar todo lo que veía, incluso si pasaban la misma

película todo el mes porque era la única que les daban; se alertó por cómo se representaba la marginalidad en el cine, todo exagerado; entre lecturas recomendadas, proyecciones y charlas encontró la potencialidad que puede tener el

cine cuando tiene una carga de realismo y se conforma como territorio de disputa. Surgió así la idea de filmar las cosas que le hubiera gustado ver y nadie hizo, “hacer las imágenes que no están y combatir las que existen”. Las representaciones siempre las hacen otros, “siempre hablan por nosotros”. Recuerda la película Elefante Blanco (2012) de Pablo Trapero y las diferencias y discusiones públicas de la época por cómo era representada “la realidad”. Cuando comenzó a realizar sus propias historias la gente de su propio barrio le reclamaba que muestre lo otro del barrio, los que laburan, no los que se drogan. “Pero yo los veía drogarse mientras iban a trabajar para bancarse 14 hs seguidas en la obra, eso también sucede. Nos instalaron a los villeros un complejo de inferioridad. Me pedían que muestre mansedumbre. Hay todo un sistema, nos quieren así en los barrios populares.”

Durante el kirchnerismo, dice, el Estado lo ayudó mucho. Junto a Mario Santucho, quien fuese profesor en uno de los talleres dentro de la cárcel y con quien continuó su vínculo fuera, consiguieron una mejor cámara y un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social. “Hacer cine nos estaba dando un poder que no teníamos y una alegría al crear algo no conocido por nosotros ni nuestras generaciones anteriores. No teníamos referencia. Linaje de cero”. Citó nuevamente a los Lumiere, pero para poner el ojo crítico en quién sostiene la cámara. Ellos filmaron a sus obreros, que no podían filmar a otros ni representarse. Las herramientas para hacer cine no son accesibles para todos. “Cuando yo representé burgueses en mi película la crítica me mató, decían que eran todos estúpidos, sin complejidad, que yo estaba resentido. Les contesté: ¿se siente feo? me pasa lo mismo. Yo no soy así como decís vos en tus películas”. En diálogo con el público presente, César resaltó la necesidad de nombres propios de directores villeros para que lleguen a los lugares de los burgueses. Dice que es un hecho de justicia, más incómodo, poderoso y difícil de aceptar para el mundo del cine el nombre propio villero. No hay igualdad en quienes hacen las películas, no se va a igualar la balanza histórica. En este sentido dice también que tiene que haber cineastas villeras. “Sigo siendo un varón. Criado a los tiros, en la cárcel. Pero soy varón. Hay mucho trabajo por hacer”. La necesidad lo llevó a aprender a filmar y editar. Al final le gustó, pero cree que es fundamental formarse también en lo técnico: lo que importa es que los pibes se

vayan formando mientras hacen. Si bien están pasando cosas buenas, hay que buscarlas más. Con esta charla, el Festival de Cine y Derechos Humanos Tenemos Que Ver, dio cierre a un ciclo de encuentros donde se propusieron formas alternativas de pensar el cine, tanto a la hora de realizarlo como al ser espectadores. Como aporte al tema

de la 12° edición del festival, la democracia, se instó en la necesidad de que más voces puedan contar sus propias historias, construir sus representaciones; que la diversidad existente en la sociedad dialogue para poder construir sus propias narrativas y no aceptar sin crítica lo establecido, aportes fundamentales para los desafíos que enfrenta la región.

Redacción: Gabriel Fiamberti